Ⅰ 学業成就を願う

「魁星(かいせい)」は,文章をつかさどる神として,もともと中国において科挙(役人登用の試験)の合格を願って多く描かれました。文道の祖である菅原道真や中国の聖賢・孔子の肖像は,江戸時代から学びの場に飾られる風習がありました。こうした,学業に関するものをモチーフにした絵画をご紹介します。

|

富岡鉄斎《魁星図》 明治21年 嵐山小学校蔵

|

梥本一洋《菅原道真》 昭和初期 元 新道小学校蔵 (前期展示)

|

|

Ⅱ 人の生き方を学ぶ

近代国家の確立には,自国の歴史に対する教育が必要であり,学校にのこされた絵画には,歴史上の人物の肖像や歴史の一場面を描いた作品が多くあります。人物の偉業や人となりを学ぶ歴史教育や,人の生き方を学ぶ修身の授業で紹介されていたのです。

|

千種掃雲《源氏物語横笛図》 明治43年 元 教業小学校蔵 (後期展示)

|

木島桜谷《修身歴史画》 昭和6~13年頃 元 明倫小学校蔵

|

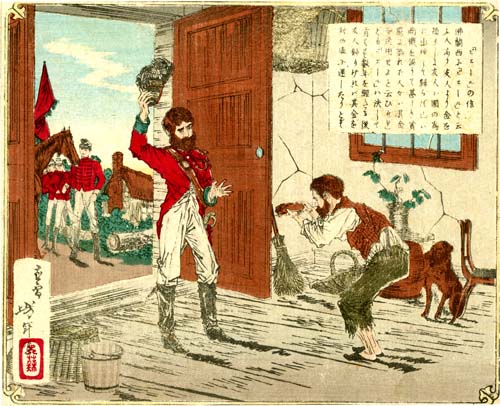

☆TOPICS☆ 浮世絵師が子どもたちの教育のために絵を描く《錦絵修身談》

日本,中国,西洋の逸話を集めた《錦絵修身談》は,画面いっぱいの版画で人物の偉業をドラマティックに演出する珍しい形式の教科書です。このための仕事を任されたのは,月岡芳年をはじめとする当代随一の人気浮世絵師たちでした。子どもたちはワクワクしながら修身談に引き込まれたことでしょう。

|

月岡芳年《錦絵修身談》 (ピエールの信) 明治16年 元 日彰幼稚園蔵 (場面替展示)

|

|

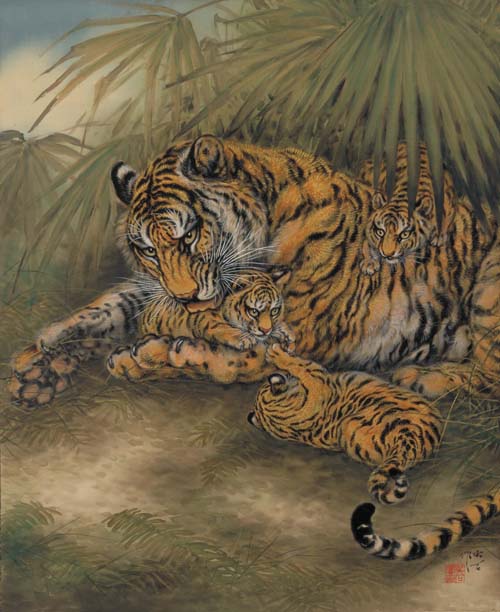

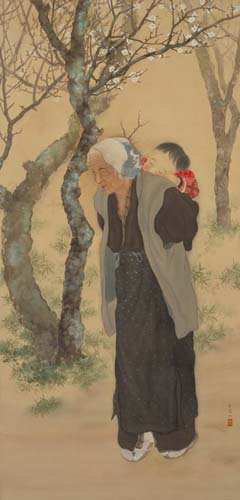

Ⅲ 親子の愛情を描く・子どもの姿を描く

学校に贈られた絵画には,様々な子どもの姿や,大人から子への愛情を描く作品が多く見られます。場面や手法は異なっても,子どもはみな愛らしく,それを見守る大人は穏やかで優しいまなざしを向けています。

|

三尾呉石《猛虎慈愛図》 大正~昭和初期 元 梅屋小学校蔵 (前期展示)

|

田中玉園《老婆子守図》 大正期 元 生祥小学校蔵 (後期展示)

|

☆TOPICS☆ 宮川春汀 -子どもの姿を描いた絵師

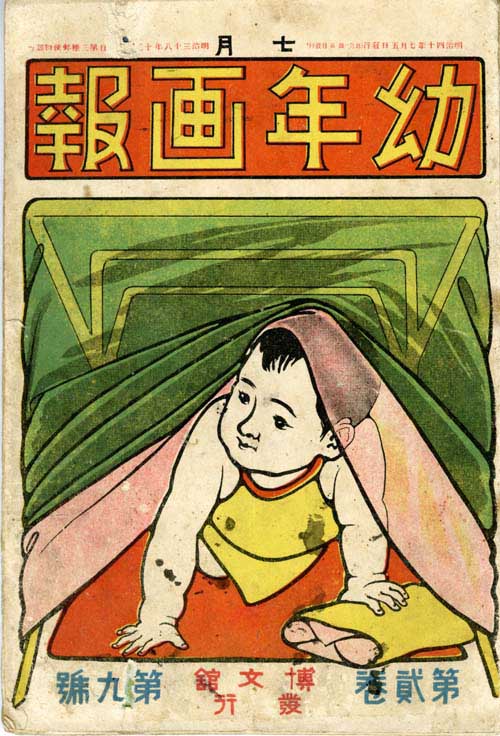

明治期から大正期にかけて活躍した絵師・宮川春汀(1873-1914)。若い頃から雑誌の挿絵を多く手がけていた彼は,明治31年の「美人十二ヶ月」や,明治期から発刊され始めた多くの児童向け雑誌の表紙絵・口絵などで,この時代の「子ども」の姿を鮮やかに活写しました。

|

『幼年画報 第2巻第9号』 博文館 明治40年

|

|

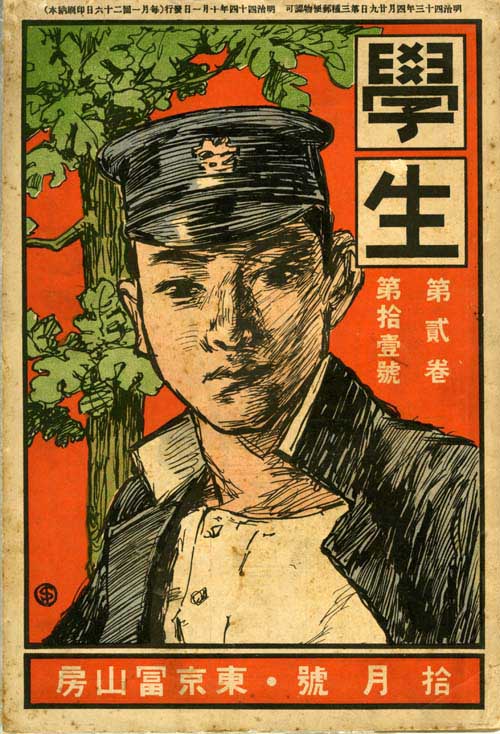

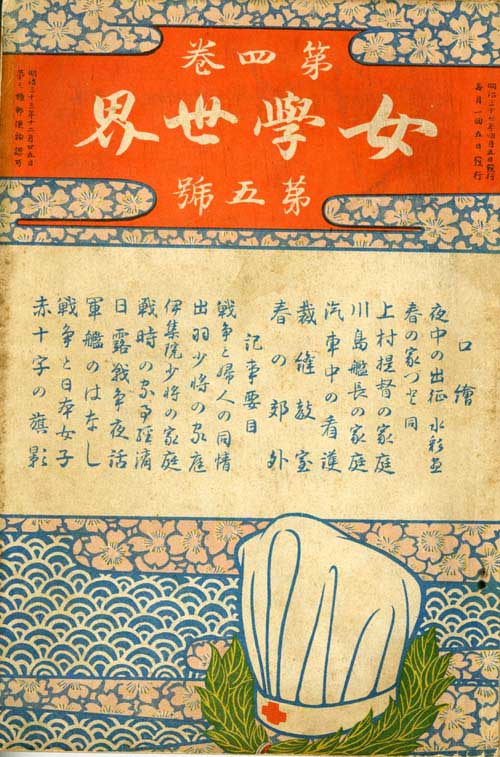

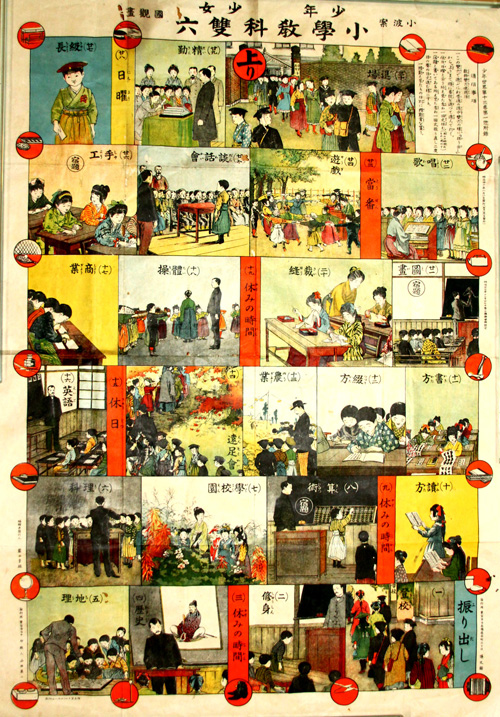

Ⅳ 子ども向け読み物の黎明

明治期,子ども向け文化として大きく花開いたのは児童文学でした。明治20年代から東京の出版社・博文館を中心に,創作児童文学や昔話・おとぎ話のシリーズが次々と刊行されました。さらに,大量生産され安価に手に入る雑誌も多く作られるようになり,これらに付される挿絵は多くの子どもたちを魅了しました。雑誌には様々な付録がおまけとしてつき,中でも多色刷りで緻密に描きこまれたすごろくは,正月号の豪華付録として人気を博しました。

|

『学生 第2巻第11号』 東京冨山房 明治43年

|

『女学世界 第4巻第5号』 博文館 明治37年

|

会場では,すごろくのレプリカで実際に遊んでいただけるコーナーも設けています。

|

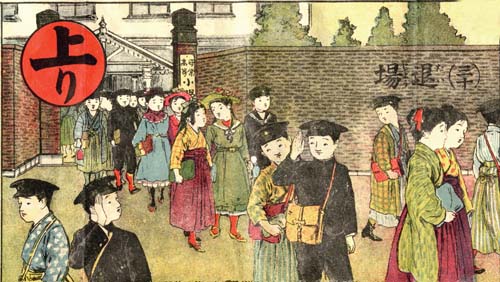

「小学教科双六」(『少年世界』第13巻第11号付録) 博文館 明治40年

|

「小学教科双六」部分(退場)

|

☆TOPICS☆ 有名画家たちが描いた「日本昔噺」

「日本昔噺」は明治27年から明治29年にかけて博文館から出版された叢書です。すべての話が児童文学の第一人者・巌谷小波(1870-1933)によって書かれ,当時大きな売り上げを記録したこのシリーズにより,それまで伝承として伝わっていた昔話のストーリーや構成が定型化され,国民的な物語となっていったのです。さらに有名画家たちの挿絵は,昔話を目で見える形で子どもたちに提供し,読み手が昔話に対して抱くイメージがより鮮やかに定着することとなりました。

|

|

Ⅴ 引札に描かれた少年少女

引札は,明治期から昭和初期にかけて流行した,多色刷り版画を利用した広告メディアです。華やかでめでたいものが描かれ,あわせて商店名やお店一押しの商品などのコピーが記されました。こうした引札には,かわいらしい子どもの姿が多く描かれています。子どもは,吉祥のモチーフ,希望の象徴として見られていたのです。

|

引札「二宮金次郎」 発行元:榑松松吉 大正期

|